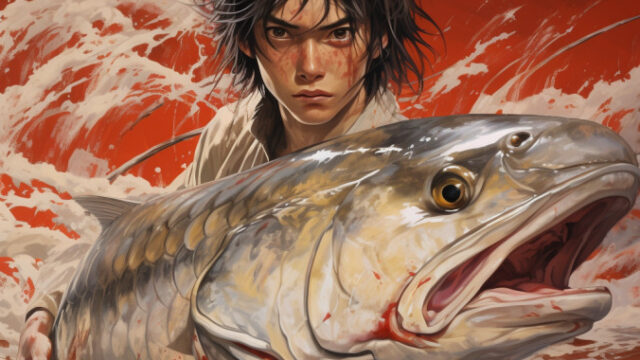

今回はリアルのアカガエルの魅力と生態を紹介します!

はじめに

早春、雪解け水が田んぼに流れ込む頃、静かな夜を破るように「クックックック…」という合唱が聞こえてきます。

それは、冬眠から目覚めたアカガエルたちが奏でる春の訪れを告げる歌。日本の里山を代表する両生類、アカガエル。

その愛らしい姿と独特の生態は私たち人間を魅了してやみません。

今回はアカガエルの知られざる生態から、人間との関わり、そして保全の現状まで、できるだけ詳しく解説していこうと思います。

アカガエルってどんなカエル?

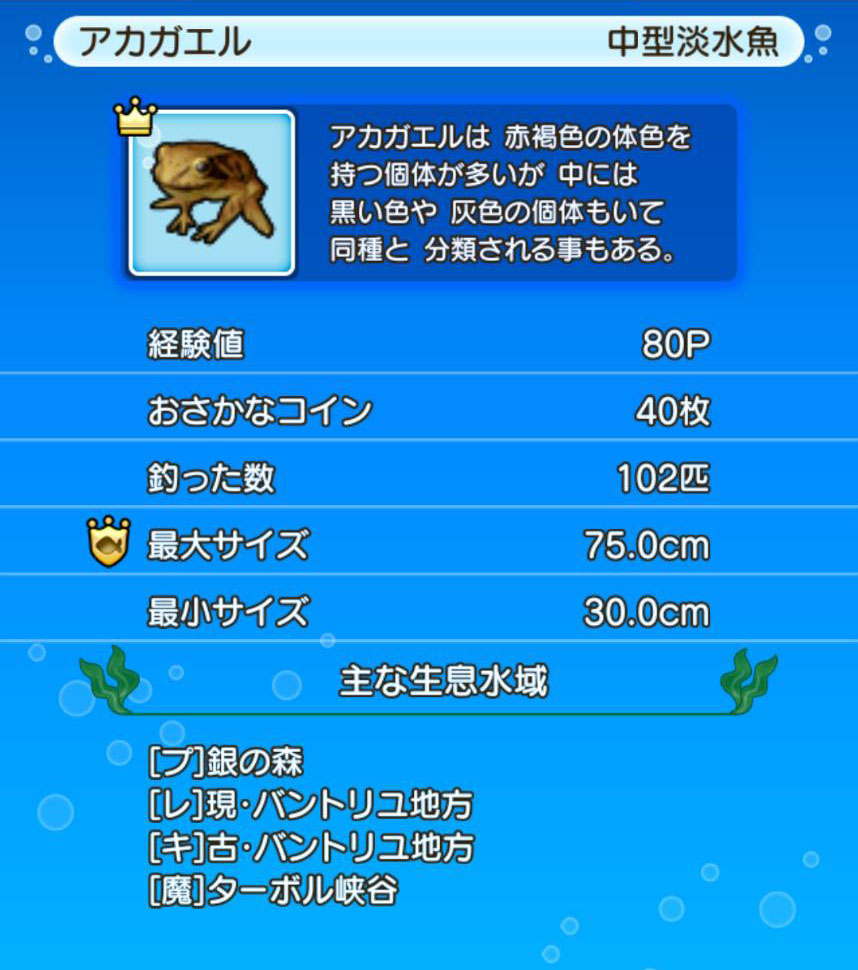

アカガエルと聞いて、どんな姿を思い浮かべますか?多くの人は、赤褐色の小さなカエルを想像するのではないでしょうか。しかし、アカガエルの世界は奥深く、実は「ニホンアカガエル」と「ヤマアカガエル」の2種類が存在します。彼らは、体色や模様、生息環境が微妙に異なり、それぞれ独自の進化を遂げてきました。

アカガエルの魅力は、その生態にあります。彼らは、冬眠から目覚めると、水田に集まり、産卵を行います。卵から孵化したオタマジャクシは、水田という小さな宇宙で成長し、やがて手足が生え、陸へと上がっていきます。この変態と呼ばれる劇的な変化は、生命の神秘を感じさせずにはいられません。

アカガエルの生態を探る

分類と分布

アカガエル科アカガエル属に分類されるアカガエル。日本では、本州、四国、九州に分布しています。

- ニホンアカガエル(Rana japonica): 平野部から低山地の水田や湿地、池などに生息します。体色は赤褐色から黄褐色で、背中に黒い斑紋がある個体もいます。

- ヤマアカガエル(Rana ornativentris): 山地から亜高山帯の森林や渓流沿いに生息します。ニホンアカガエルよりも体色が鮮やかで、赤褐色の地に黒い斑紋が散らばっています。

外見の特徴

アカガエルは、小型のカエルで、成体の体長は3~7cmほど。体色は、名前の通り赤褐色ですが、個体差や地域差があり、黄褐色や黒褐色の個体もいます。

生息環境と食性

アカガエルは、水辺と陸地の両方を利用する両生類です。ニホンアカガエルは、水田、湿地、池、水路など、水深が浅く、水草が豊富な場所を好みます。繁殖期以外は、水田周辺の草むらや林に隠れて生活しています。一方、ヤマアカガエルは、森林、渓流沿い、湿原など、比較的標高の高い場所に生息します。繁殖期には、水田や池に降りてきますが、ニホンアカガエルほど水田に依存していません。

アカガエルは肉食性で、主に昆虫やクモ、ミミズなどを食べます。水中で生活するオタマジャクシは、藻類や水中の有機物を食べて成長します。

繁殖行動

アカガエルの繁殖期は、地域によって異なりますが、一般的には2月から4月頃です。冬眠から目覚めたアカガエルは、水田や池に集まり、オスはメスを誘うために「クックックック…」という特徴的な鳴き声を発します。この鳴き声は、種によって微妙に異なり、ニホンアカガエルは「クックックック…」と比較的ゆっくりとしたテンポで鳴くのに対し、ヤマアカガエルは「キョキョキョキョ…」と速いテンポで鳴きます。

メスは、水草などに卵塊を産み付けます。卵塊は、寒天質に包まれた数十から数百個の卵の塊で、ニホンアカガエルの卵塊は球形、ヤマアカガエルの卵塊は不定形です。

成長過程

卵から孵化したオタマジャクシは、水中で生活し、藻類や水中の有機物を食べて成長します。約2ヶ月で後肢が生え、その後、前肢が生えて、尾が吸収され、小さなカエルの姿になります。変態を終えた子ガエルは、陸に上がり、生活を始めます。アカガエルの寿命は、野生では数年と言われています。

アカガエルと人間との関わり

文化におけるアカガエル

アカガエルは、古くから日本人に親しまれてきた生き物です。

- 春の季語: 俳句の世界では、アカガエルの鳴き声は春の季語として用いられます。「蛙鳴く」や「田蛙」などの表現で、春の訪れを象徴する存在として詠まれてきました。松尾芭蕉の句に、「古池や蛙飛び込む水の音」という有名な句がありますが、この蛙は、ニホンアカガエルである可能性が高いと言われています。

- 民話や伝説: アカガエルが登場する民話や伝説も数多く残されています。例えば、「雨乞い蛙」の伝説では、アカガエルが雨を降らせる力を持つと信じられていました。また、一部地域では、アカガエルは田の神の使いとされ、大切にされてきました。

- 食文化: 長野県など一部地域では、アカガエルを食用にする習慣がありました。佃煮や唐揚げなどにして食べられていたようです。

アカガエルの保全のために、様々な取り組みが行われています。

アカガエルの保全状況

近年、アカガエルの生息数は減少傾向にあります。その主な原因は、以下の通りです。

- 水田の減少や環境の変化: 水田の圃場整備や乾田化、農薬の使用などにより、アカガエルの繁殖に適した環境が失われています。圃場整備によって、水田の畦がコンクリート化され、産卵場所や隠れ場所が減少しています。また、乾田化によって、水田が一年中水のある状態ではなくなり、オタマジャクシの生育に適さない環境になっています。さらに、農薬の使用は、アカガエルの餌となる昆虫を減少させ、アカガエル自身にも悪影響を与えています。

- 都市化: 都市化の進展に伴い、アカガエルの生息地が破壊されています。道路や住宅地などの開発によって、水田や森林が消失し、アカガエルが暮らせる場所が狭まっているのです。

- 外来種: ウシガエルなどの外来種による捕食が、アカガエルの個体数減少に影響を与えている可能性があります。ウシガエルは、アカガエルよりも体が大きく、食欲旺盛なため、アカガエルを捕食してしまうことがあります。

環境省のレッドリストでは、ニホンアカガエルは準絶滅危惧種に指定されており、ヤマアカガエルは地域によっては絶滅危惧種に指定されています。

アカガエルの保全活動

- 生息地の保全: 水田の畦を土畦に戻したり、ビオトープを造成したりすることで、アカガエルの繁殖に適した環境を保全・再生する活動が行われています。

- 外来種の駆除: ウシガエルなどの外来種を駆除することで、アカガエルへの捕食圧を軽減する取り組みが行われています。

- 啓発活動: アカガエルの生態や保全の重要性について、一般市民に広く知ってもらうための啓発活動が行われています。例えば、自然観察会や講演会などが開催されています。

アカガエルを観察するには?

アカガエルを観察する際には、以下の点に注意しましょう。

- 時期: 繁殖期の2月から4月頃がおすすめです。この時期には、水田に多くのアカガエルが集まり、産卵や鳴き声を観察することができます。

- 場所: 水田、湿地、池、水路など、水辺の近くを探してみましょう。ニホンアカガエルは、平野部から低山地の水田に多く、ヤマアカガエルは、山地から亜高山帯の森林や渓流沿いに生息しています。

- 時間帯: 夜行性なので、夕方から夜にかけて活動が活発になります。特に、雨上がりの夜は、多くのアカガエルが姿を現します。

- 注意点: アカガエルは臆病なので、近づきすぎないようにしましょう。また、水田や湿地は私有地の場合が多いので、土地の所有者の許可を得てから観察するようにしましょう。

アカガエルの生態系における役割

アカガエルは、生態系において重要な役割を担っています。

- 食物連鎖: アカガエルは、昆虫やクモなどを捕食することで、これらの個体数を調整する役割を担っています。また、ヘビや鳥などの上位捕食者の餌となることで、食物連鎖の一員として生態系のバランスを維持しています。

- 指標生物: アカガエルは、環境の変化に敏感な生き物です。そのため、アカガエルの生息状況は、その地域の環境の状態を反映していると言えます。アカガエルの個体数が減少しているということは、その地域の環境が悪化している可能性を示唆しています。

まとめ

今回はアカガエルの生態や人間との関わり、保全の現状について解説しました。アカガエルは、日本の里山を代表する両生類であり、その独特の生態は私たちに多くのことを教えてくれます。また、彼らは生態系においても重要な役割を担っています。

しかし、近年、彼らの生息数は減少傾向にあり、保全活動が重要となっています。水田の減少や環境の変化、都市化、外来種など、アカガエルの生存を脅かす要因は様々ですが、私たち一人ひとりが、アカガエルの生態や現状について理解を深め、環境保全に貢献していくことが大切です。

そして、未来の世代にも、アカガエルの美しい合唱を届けられるように、自然と共存していく道を模索していく必要があるでしょう。

以上、アカガエルについてでした。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!